2月7日(金)

「ようこそ 北伊予小学校へ!」

お世話係の1年生たちは

わくわくしながら今日の日を待っていました

今日は令和7年度に入学する園児が小学校を一日体験入学する日です

かわいらしい北伊予っ子 66名が入学予定

上手に手を引いて教室に案内した5年生と

やさしく 楽しく交流会を開いてくれた1年生

どちらもいつもより 頼りになるお兄さん お姉さんに見えました

交流会ではお絵かきや粘土あそび

クイズやゲームで楽しい時間を過ごしました

プレゼントでもらったアサガオの種 園児たちは大事そうに抱えながら教室を後にします

みんな 4月に待ってますよ!

寒い中でしたが 保護者の皆様にもお世話になりました

入学に当たって留意点の確認や学用品の購入をしていただきました

新入児たちが笑顔で校門をくぐってくる日が待ち遠しいです

指折り数えて待っています!

2月6日(木)

2月の表彰を行いました

今回もたくさんの児童の活躍を称えることができました

えひめこども美術展 えひめこども新聞グランプリ

校内書き初め大会 校内マラソン大会 など

堂々と賞状を受け取る子どもたちの表情を見ていると

自分は頑張った! 成果が出た!

そんな達成感と充実感が見て取れます

この日は 5年生の放送委員が番組を担当

しっかりとカメラ、アナウンスの仕事をやり遂げ デビュー戦を飾りました

表彰を受けた児童も そうでない児童も

自分が目標に向かって頑張った努力は

何物にも代えがたい一人一人の財産です

すばらしい挑戦をした全校児童に拍手です!

今年度も登校する日数が30日を切りました

様々な場面で「これができたよ!」という達成感を味わわせながら

次の学年につなげていきたいと思います

2月5日(水)

3年生は道徳科で命の大切さについて考えました

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災

未曾有の災害の中 自分が生き抜くだけでなく

周りの人々の命を助けるために行動した人々について考えます

教師の問い掛けに真剣に考える子どもたち

「全く知らない人が助けを求めている・・・」

張り詰めた空気の中でじっくりと自分の心と相談していきます

一人 二人 意見を述べた後

道徳ノートに気持ちを書いていきます

「自分の命も大切だけど・・・」

そして気持ちを伝え合う「あいあいタイム」

たくさんの友達の意見を聞きながら 様々な考えに触れていきます

「一人一人が持っている命 お互いに大切にしていかないといけない」

「災害のときなどは 自分の命も大切だけど他の人も助けたい」

「危険なとき 大人の言うことをしっかり聞いて行動する そしてみんなで助け合いたい」

子どもたちは 命の大切さを再確認するとともに

相手意識を持つ大切さを感じ取りました

2月4日(火)

5年生は「消費者教育」の出前授業に臨みました

消費者教育は、食の安全の問題や環境問題、消費生活に関する社会問題について学ぶなど

将来、豊かな社会生活を送る上で重要な取組です

本日は松前町産業課の方に来校していただき、食べ物に関するSDGsについてを中心に演習しました

まずは「カレーを作ろうお買い物ゲーム」

カレーライスを作るため 材料の買い物シミュレーションします

「おいしいカレーにしたいな」

「食材の値段をよく見て買い物をしよう」

「買う量も考えないと 残ってしまっては・・・」

自分で考えた後はグループで話合い

わいわいと会話をしながら 買い物ゲームを楽しみました

ゲームを体験して考えていきたいのは

一人の消費者として、身近な食生活に結びついている

食品ロスや賢いお金の使い方

環境問題についてよく考える習慣を身に付けること

講師の先生に気を付けておくべきポイントを伝えていただきながら

生活における大切なことを学ぶことができました

家族の一員として 社会の一員として

自立した消費者として豊かな生活を営めるように

小学生から学習することはとても大事ですね

2月3日(月)

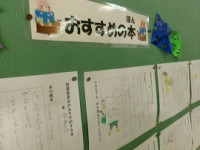

「本が大好き!」

そんな声がたくさん聞こえるとすてきです

表現力を育み創造力や語彙力を豊かにする読書

愛媛県の「子ども読書活動推進計画」にも

「学校等における子どもの読書活動の推進」が重点目標の一つに掲げられています

県外出張から戻った教員から

「〇〇県の〇〇小学校は 図書館がワンダーランドのようでしたよ!」

最新の設備で 子どもが楽しく 心地よく読書に親しめる場所があったようです

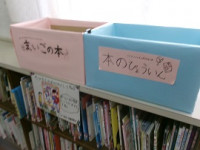

北伊予小学校は 昔ながらの教室のような図書室です

「読書センター」という部屋です

ワンダーランドとはほど遠いですが・・・

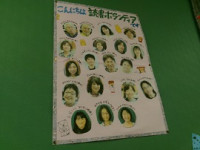

でも 日頃からお世話になっている読書ボランティアの皆さん

本校に勤務している 司書教諭支援講師や学校図書館担当、図書委員会の児童の工夫で

古くても ついつい本を手にして読みたくなる 様々な工夫を施しています

入ってみると いっぱい情報がある!

本を読むだけでなく 情報を得る場所 みんなと学ぶ場所

この日も たくさんの児童が利用していました

校内の好きな場所を聞いたら

「読書センターです!」と答える児童も多いです

身近な生活に 手軽に「本」がある

デジタル社会の「便利」とバランスを取りながら

手に取って 字を読む 本の世界に浸る・・・

貴重な時間と空間を作っていきたいと思います

1月30日(木)

昨日の曇天、寒空とはうって変わった冬青空

順延で本日開催となった校内マラソン大会

冬休みから3学期にかけて

鍛え抜いてきた子どもたちが

寒さに負けずしっかりとその健脚を競い合いました

軽やかな足取りで リズムよく駆け抜けていくトップ集団

どんなに苦手でも 自分のペースで最後まで走り抜く姿

ゴールを目指した全ての児童の頑張り

最後尾のランナーにも必死で応援をする仲間の姿

どの場面を切り取っても 何物にも代えがたい価値高いもので

グランドで声援を送った保護者の皆さんや

校外のコースで安全を見守ってくださった方々の心を打ちました

「苦手」に向き合い困難に打ち勝つ

歯を食いしばってゴールを目指す

仲間の頑張りを励まし 自己有用感につなげる

応援の力を全身で感じ 自分を支えてくれる人に感謝する・・・

大会の中ではもちろん

それまでのプロセスの中でも 様々な「すてき」が生まれています

また一つ 子どもたちが大きく成長できるきっかけをつかんだ一日でした

なお 体調不良者が多かった1年生は 後日大会を開催します

支えてくださった皆様 ありがとうございました

1月29日(水)

2月13日の音楽発表会に向けて

各学年の練習が始まりました

今週は特別時間割を組み

それぞれ発表会で披露する合唱や合奏のリハーサルに力を入れています

発表会で目指したいのは

一人一人が奏でるメロディーに心をこめて

みんなと感動を生み出すこと

5年生の練習をのぞいてみると

表情に真剣さもありつつ

みんなが「和」になって楽しく演奏しようという雰囲気が感じられました

本番まで練習できる日は約1週間

各学年 楽しく そして心を込めて真剣に

練習に取り組んでいるようです!

1月28日(火)

通学班長・副班長会を開きました

本校では毎朝集団登校を実施しています

子どもたちの安全を確保するため

教職員だけではなく 地域の方々や保護者の方にも

集団で登校する通学班の様子を見守っていただています

学校では定期的に班長・副班長会を開き

安全に登校するための課題や今後気を付ける事などを確認します

今回は3学期最初の話合い

班長からは、冬季になってからの課題として

「もう少し挨拶の声を大きくしたい」と言う意見が数多く出ました

また、2月はいよいよ6年生から5年生に班長の仕事を引き継ぐ時期

最後までしっかりと責任を果たし

5年生以下に確実に仕事を引き渡すことを改めて確認しました

トップページの「北伊予小学校の登校風景」の写真の姿

継続していきたい北伊予っ子の伝統です

1月27日(月)

2年生は体育科で縄跳びにチャレンジ

寒空の下ではありますが

みんな 黙々とチャレンジしていました

「冬休み中に 駆け足跳びをたくさん練習したよ」

「見て見て 後ろあや跳びが連続でできるようになった」

「〇〇君の跳び方すごい! 僕もまねしてみよう」

感心するのは 一人一人が主体的に取りくんでいること

さらに みんなお互いの頑張りを認めていること

ただ跳躍力だけでなく

様々な運動能力のアップにつながる「縄跳び運動」

全ての学年において 体育科の学習冒頭などに適切な運動として取り入れています

ロープ1本でどこでも簡単に取り組める縄跳び運動は

体力だけではなく 集中力のアップにもつながるとのこと・・・

今週は「マラソン大会」も予定されています

頑張って丈夫な体を作ろう!

1月24日(金)

6年生は卒業まで40日を切りました

今日はほとんどの児童が進学する北伊予中学校の入学説明会に参加しました

中学校ではどんな教科を学ぶんだろう

自分が活躍できる行事があるのかな

部活動はどうなるのかな・・・

子どもたちは緊張の面持ちで

中学校の先生方や松前町の社会教育課の方々の説明を

真剣に聞きました

その後 学用品販売や制服の採寸へ

徐々に 中学生になるんだという小さなわくわく感が芽生えてきたようです

さあ 卒業までの日々

最後まで やるべきことをやり遂げる!

そして 立派な中学生になる準備をします

1月23日(木)

4年生では社会科で、隣接する松山市の国際交流について学習しています

今日は、松山市がサクラメント市やフライブルグ市

韓国の平澤(ピョンテク)市、台湾の台北(タイペイ)市と結びつきがあることを知り

子どもたちがこんな疑問を抱きました

「松前町もいろんな国と交流したらいいな」

「わたしは、興味がある国がある その国に行ってみたい 交流してみたい!」

みんなはどんな国を知っているのか どんなすてきがあるのか

松山市の交流の学習から 新たな調査を始めることにしました

まずは 世界に様々な国があること

その文化や歴史 施設やお祭り・・・

今まで知らなかった きっとたくさんのすてきを発見するかもしれません

早速 インターネットなどで調べ始めました

ある児童は美しい景色を全員に紹介

オーストラリアの「エアーズロック」でした

「すごっ!見たことない景色」

「どんな人が住んでいるんだろう」

他のみんなも少しずつ興味がわいてきました・・・

世界にはいろいろなものがある 本当に広い!

日本と諸外国の違いとそのよさを知り 交流する

仲良くなると 自分たちの「まち」の活性化につながるかもしれません

1月23日(木)

松前町人権・同和教育研修会を開催しました

今回は5年生で過去に起きた北朝鮮当局による拉致問題を取りあげ

人権について様々な人と意見を交換し合いながら考えていきました

1970年から1980年代にかけて発生した拉致問題

現在ではその全容を理解している人も少なくなっているようです

この事件は大きな人権問題が関わっています

今回の学習において まずはどんなことが起き、どのような問題であるかを知ること

そして 被害者や残された家族の気持ちに寄り添い

自分の身の周りにいる家族や人々を大切に思う気持ちについて考えること

さらに自分にできることを考え実行することが大きな課題です

拉致問題は自分たちの力では解決することができません

しかし この問題が起きたことを忘れず 受け継ぎ

人を大切に思い 支え合いながら接し続けることの大切さは忘れたくない・・・

人々が諦めず 国へ問題解決につながる働きかけを継続していくことが望まれます

子どもたちは将来に向けて 今日学習したときの気持ちを忘れてはならないことを確かめました

授業後参観した町内教職員が意見交換、協議をしました

まず 大人たちが人権感覚を磨き

子どもたちに 正しく社会に生きる姿を示すことが大切であることを再認識しました

1月20日(月)

3年生は漢字の組み立てについて学習しました

へん つくり かんむり あし・・・

様々な部首ががあり それぞれに「意味」があります

今日は、様々な漢字の一部分を示したカードを使い

グループでクイズを作りながら

漢字の組み立てについて理解を深めました

「漢字にはいろんな組み合わせでできているものがたくさんあるんだな」

「クイズをしていろんなへんやつくり、かんむりがあることが分かった」

学習を終えた子どもたちは、漢字の奥深さを知るきっかけをつかんだようでした

今回は初任者による一年間の集大成を披露した授業でした

子どもたちの輝いた眼差しが教師の目に向けられ

ともに学ぶ しっかりと考える・・・

教師が日々を重ねて培った「安心な教室」を感じることができました

子どもたちも 私たち教職員も

笑顔で終業チャイムを聴くことができました!